|

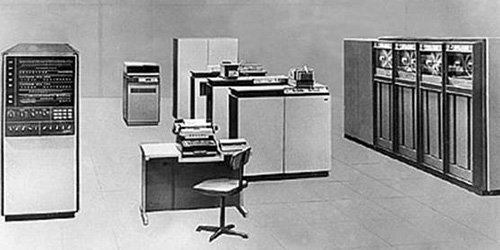

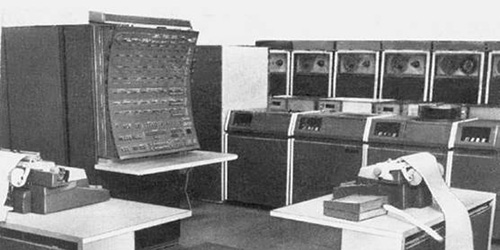

ЕС ЭВМ К концу 70-х годов рост потребностей университета в вычислительной технике по обеспечению учебного процесса и госбюджетных НИР кафедр вызвал необходимость обновить и усилить парк ЭВМ ВЦ. В связи с этим, были приобретены и внедрены в эксплуатацию ЕС 1020 и ЕС 1022, а позже в середине 80-тых и комплекс ЕС 1060 – ЕС 1066. Переход на ЕС ЭВМ – целый «революционный» переворот как в парке вычислительной техники университета, так и в сознании пользователей ЭВМ. Новые методы работы обслуживающего персонала, новые стандарты программного обеспечения и т.д. и т.п. В связи с вышесказанным хочется сделать небольшое предисловие к разделу «ЕС ЭВМ на ВЦ ВГУ» – несколько слов о том, что такое ЕС ЭВМ для нашей страны вообще.

Википедия: В середине 1960-х годов в СССР в области вычислительной техники выявился ряд проблем, а именно:

Назревала необходимость «большого скачка»— перехода к массовому производству унифицированных ЭВМ, оснащённых большим количеством стандартизированного программного обеспечения и периферийного оборудования. Для решения этой задачи в 1966 году в народнохозяйственном плане появился проект «Ряд» (ЕС ЭВМ). Практически серия ЕС ЭВМ была скопирована с серии IBM 360/70 и на аппаратном, и на программном уровне. Первые машины появились в 1971 году. Выпускались, в частности на заводах в Казани (Казанский завод ЭВМ), Минске и Пензе. Последние машины были выпущены в 1998 году (ЕС-1220). Всего было выпущено свыше 15 тыс. машин ЕС ЭВМ. Компьютеры серии ЕС ЭВМ условно относили, в соответствии с их архитектурой, к т.н. «Ряду 1», «Ряду 2», «Ряду 3», «Ряду 4». К «Ряду 1» (аналог серии System/360) принадлежали модели 1020, 1030, 1040, 1050 и основанные на них усовершенствованные модели: ЕС-1022, 1032, 1033. К «Ряду 2» (аналог серии System/370) принадлежали модели 1025, 1035, 1045, 1055, 1060, 1065. К «Ряду 3» принадлежали модели 1036, 1046, 1066, 1068. Практически все эти разработки были остановлены в 1990-х годах после распада СССР. Последние машины серии ЕС выпускались уже под лицензией и с использованием оборудования IBM. Внедрялась серия ЕС трудно, для этого было много причин:

Роль ЕС ЭВМ в развитии советской информатики неоднозначна. На начальном этапе появление ЕС ЭВМ привело к унификации компьютерных систем, позволило установить начальные стандарты программирования и организовывать широкомасштабные проекты, связанные с внедрением программ. До этого программы, как правило, эксплуатировались исключительно организацией-разработчиком, а внедрение было затруднительным из-за разнородности компьютерной техники по стране. Без подобного рода унификации постановка глобальных задач типа АСУ была бы просто невозможна. В целом, внедрение ЕС ЭВМ позволило сократить отставание советской компьютерной отрасли от США по ряду позиций, а по отдельным направлениям даже выйти на лидирующие позиции. Ценой этого было повсеместное свёртывание собственных оригинальных разработок и попадание в зависимость от идей и концепций фирмы IBM. В 1980-е годы повсеместное внедрение ЕС ЭВМ превратилось в серьёзный тормоз для развития отрасли. После дорогостоящих и заранее спланированных закупок руководители предприятий были вынуждены эксплуатировать морально устаревшие компьютерные системы. Параллельно развивались системы на персональных компьютерах, которые были существенно дешевле как при приобретении, так и в эксплуатации, обладали достаточной для многих задач вычислительной мощностью, и, поэтому, становились всё более и более популярны. В то время мало кто имел взвешенную оценку достоинств и недостатков различных архитектур, и точки зрения, как правило, сводились к двум полярным мнениям: На позднейшем этапе, в 1990-е годы, наступил переломный момент. Советская промышленность, вступившая в глубокий экономический и структурный кризис, не смогла создать ни аналогов, ни заменителей ЕС ЭВМ на новой элементной базе. В итоге произошёл полный переход на импортные компьютеры и окончательное свёртывание программы по разработке советских компьютеров. Из материалов второй международной конференции «Развитие вычислительной техники в России и странах бывшего СССР: история и перспективы (SORUCOM-2011)»: На 2011 год приходились две заметные даты: 100 лет со дня рождения чл.-корр. АН СССР Алексея Андреевича Ляпунова и 80 лет со дня рождения действительного члена АН СССР Андрея Петровича Ершова – корифеев отечественной информатики. Вторая международная конференция SORUCOM-2011 проводилась в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого 12–16 сентября 2011 года. На ней были заслушаны доклады и сообщения о наиболее интересных проектах создания отечественной вычислительной техники, значительное внимание уделено истории развития микроэлектроники и программирования. С приглашенными докладами на конференции выступили ветераны, трудами и талантом которых создавались первые вычислительные машины в нашей стране, а также разработчики новых перспективных ЭВМ и систем программирования. Из доклада Григория Самуиловича Цейтина «Итоги освоения ОС ЕС (заметки пользователя)» «……Неупорядоченные факты, суждения и легенды об ЕС ЭВМ

Григорий Самуилович Цейтин Родился в 1936 году. Окончил матмех ЛГУ (ныне СПбГУ) в 1956 году. Заведующий лабораторией интеллектуальных систем НИИ математики и механики СПбГУ. Занимался проблемами машинного перевода, теорией программирования и другими актуальными направлениями. в области математической логики, конструктивной математики, математической лингвистики, теории программирования. Участвовал в работе международной группы IFIP по созданию языка программирования Алгол 68 и в ряде других крупных проектов. Доктор физико-математических наук (1975), профессор. Ученый секретарь редакционно-издательского совета СПбСУ по международным связям; представитель от СПбСУ в Consortium of Affiliates for Internationales Programs (CA1P-AAAS), Washington, DC, USA. В 90-х Г.С. Цейтин уехал жить и работать в США. В 2000–2009 работал в компании IBM. Ниже находятся ссылки на разделы музея, посвященные ЕС ЭВМ, работавшим на ВЦ ВГУ.

|

||||||||